Le retour des hirondelles et des martinets noirs, édition 2025

Il y a exactement un an aujourd'hui, je vous demandais si les hirondelles et les martinets noirs étaient de retour par chez vous : https://vortext.eu/Page-de-reponses/207/les-hirondelles-et-martinets-sont-ils-de-retour-par-chez-vous

Hier, j'ai pu voir les premiers martinets noirs de retour dans mon quartier, et je suis en train de les entendre actuellement. J'irai à Werder en fin de semaine, où je verrai certainement des hirondelles.

Pour célébrer cela, je vous repose donc exactement la même question cette année : les hirondelles et martinets sont-ils de retour par chez vous ? 😄

La solution des stations relais applicable à l'automobile ?

Une solution a été mise en place pour permettre le transport des marchandises par camion électrique sur une distance de 900 km.

Le fonctionnement est simple : un camion électrique arrive en station, détache sa remorque, et un second véhicule, prêt à repartir, prend aussitôt le relais. Pendant que le premier recharge ses batteries, il récupère une autre remorque pour un trajet retour. « L’utilisation de camions électriques sur des segments autoroutiers d’environ 300 km permet de contourner les contraintes opérationnelles d’autonomie », expliquent les trois partenaires(1).

Est-ce que cela ne pourrait pas être appliqué d'une manière ou d'une autre aux voitures ?

Il y a au moins trois pistes possibles.

- Changer de voiture

- Dissocier le moteur et l'habitacle, et accoupler l'habitacle avec un nouveau moteur

- Changer uniquement la batterie.

Que pensez-vous de tout cela ?

Continuer à lire

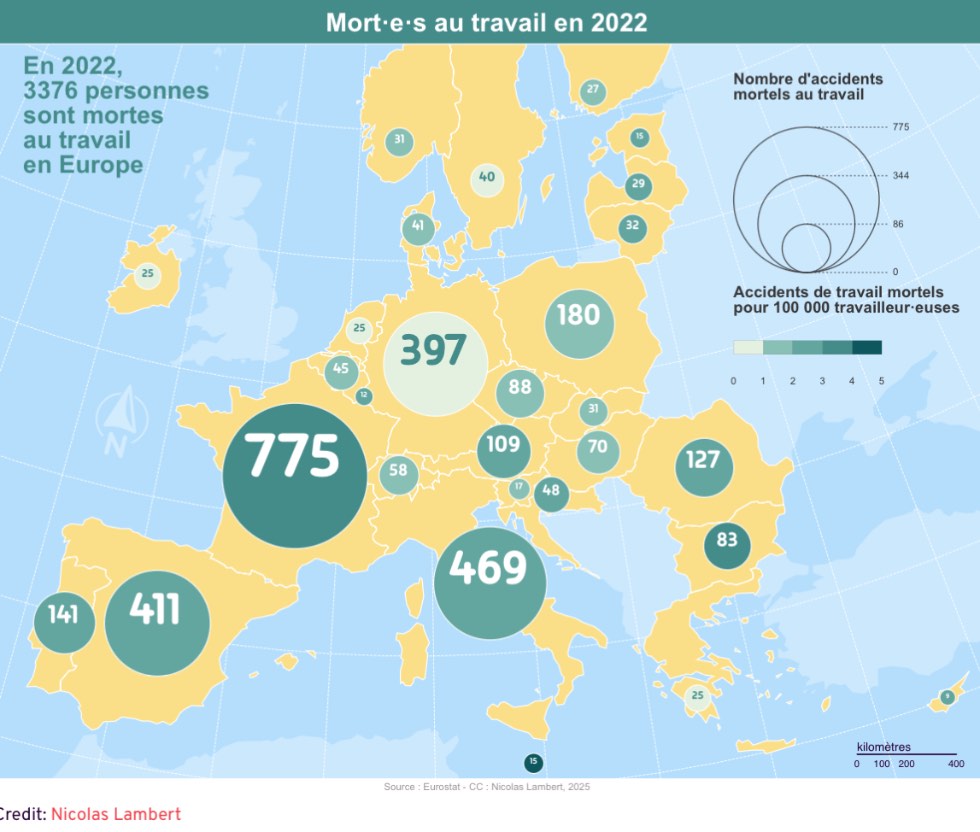

La sécurité au travail

Je viens de découvrir cet article : https://www.humanite.fr/en-debat/regard-de-cartographe/la-carte-interactive-qui-recense-les-morts-au-travail-en-europe

Voici la carte la plus récente (2022) de cet article :

On peut constater que le nombre de morts en France (775) est nettement plus élevé qu’en Espagne (411), en Italie (469), en Allemagne (397) ou en Pologne (180), alors que ces pays sont pourtant en tête du classement et présentent une démographie relativement comparable à celle de la France.

Selon vous, qu’est-ce qui explique un tel écart, et comment pourrait-on l’éviter à l’avenir ?

Quelles pourraient être les conséquences de The Big One (tremblement de terre sur la faille de San Andreas)?

Réponse à la question : Est-ce que notre société perd l'usage de l'écriture, et peut-être de la lecture ?

Rien n'est perdu ! Nous ajoutons des possibilités technologiques qui ne se substituent jamais entièrement aux anciennes technologies. Il est possible d'écrire dans le sable dans la démocratie athénienne et il est possible d'écrire dans le sable sur Facebook et de conserver ses écrits manuscrits ou sous forme de fichiers informatiques.

A chacun de nous de bien identifier son processus d'écriture !

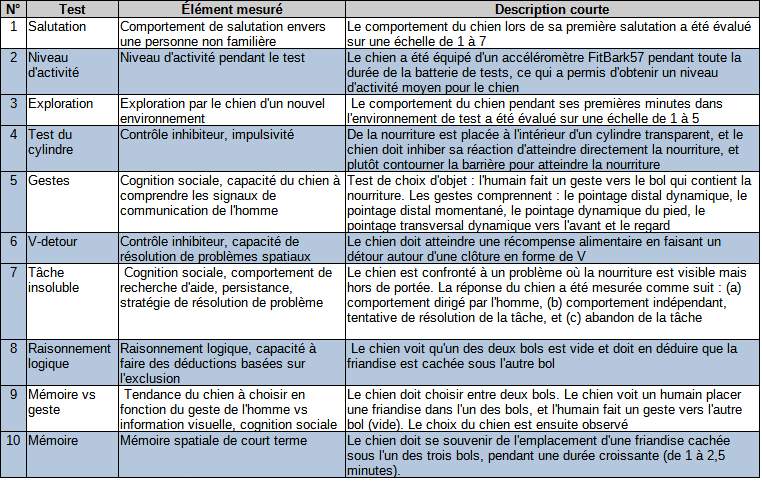

Que pensez-vous de ce test de QI pour chiens ?

J'ai découvert en lisant un article de Science Post (1) qu'il existait un test de QI supposé adapté aux chiens. Il est décrit dans l'article en anglais en lien (2) , mais voici une traduction (avec deepl.com) suivant deux formats.

- Une image

- Un tableau en annexe, que je ne sais pas mettre en forme correctement, pour les non-voyants et ceux qui trouveraient cela plus pratique.

Que pensez-vous du test ?

Auriez-vous des idées pour le QI des chats ?

(1)

Continuer à lire

Un jeu et une question sur l'or ?

Un jeu et une question sur l'or ?

Question : qu'évoque pour vous ce métal précieux ?

Jeu : essayez de ne pas utiliser les lettres "o" et "r" dans la réponse !

![Petit tas de bijoux en or ref europiecedor[.]fr](https://files.vortext.eu/file/vortext-images/556964igmdznsm9wndqn.jpg)

À votre avis, en quoi notre genre peut-il influencer notre orientation professionnelle ? Est-ce plutôt une question de culture, de physique ou d’hormones ?

Titre racoleur de Slate dont on peut extraire une question intéressante ?

Le site nous propose ce titre

Quand la CIA jouait à Indiana Jones: comment l'agence a traqué l'Arche d'alliance à l'aide d'un médium (1)

Comme Slate a parfois la tendance a proposer des titres exagérément racoleurs (2), ou même faux (3), on peut se demander ce qu'il en est dans le cas présent.

Voici ce que j'ai compris. La CIA a mené des tests de vision à distance dans la fin des années 1980. De nos jours il est simple de mettre un logiciel espion sur un portable, et il y a tant de moyen technique à disposition qu'on a tendance à délaisser ces champs d'études, mais c'était plus à la mode dans ces temps là.

Parmi les nombreux sujets testés, un a annoncé avoir vu à peu près la même arche d'alliance que celle du film "Les aventuriers de l'arche perdue". C'est cette anecdote qui a été utilisé pour construire un titre croustillant. J'aurai trouvé plus intéressant d'avoir le compte-rendu complet de l'expérienc...

Continuer à lire

Que pensez-vous de l'idée d'avoir des transports en commun gratuit?

Pour pouvoir répondre à cette question, vous devez vous connecter.

Plusieurs villes en Europe ont mis en place un système de transport gratuit, depuis une bonne dizaine d’années. Nous avons le recul nécessaire pour constater que c’est généralement un succès.

En 2022, l’Allemagne a expérimenté un système de billet à 9€ mensuel, valide dans tout le pays. Là aussi, ce fut un immense succès. Par contre, il faut évidemment avoir des fonds pour payer les salaires, entretenir les voies et les véhicules. Le système à 9€ a duré 3 mois et a permis de lancer de nombreuses discussions sur la mise en place d’un nouveau système plus efficace et égalitaire. Aujourd’hui, nous avons alors l’option d’un billet à 49€ mensuel, valide dans toute l’Allemagne. C’est surtout avantageux pour les personnes qui vivent dans un Land et travaillent ou étudient dans un autre ou qui doivent se déplacer régulièrement.

Personnellement, je suis très favorable aux prix abordables, voire aux transports « gratuits », financés par nos impôts, surtout dans les grandes villes.

Rien n'est jamais gratuit, surtout les transports en commun, couteux pour des raisons d'infrastructures et de personnel.

Il y a toujours quelqu'un qui paye. Si ce n'est pas l'usager ce sera le contribuable. Cela peut d'ailleurs être les deux, les clés de répartitions étant évolutives.

Pour en revenir à ce qui sous-tend la question je serais favorable à ne pas faire payer l'utilisateur des transports en commun, au moins dans les grandes villes, pour inciter leur utilisation plus systématique. De toute façon, actuellement l'usager ne paye directement qu'une fraction ridicule du coût.

Et au moins cela aura l'avantage d'économiser les couteux moyens de contrôles (tourniquets, portillons et ... Agents) dont l'efficacité semble bien faible.

Après tout c'est bien ce qui se passe déjà en partie pour les infrastructures de circulation : la construction et l'entretien des rues, routes, ponts, .... Ne sont pas directement financés par les utilisateurs mais par la collectivité.

On va commencer par se mettre tout de suite d’accord sur le fait que la gratuité d’un service d’une collectivité est une vue de l’esprit. Les transports en commun coûtent en fonctionnement comme en investissement, et d’une manière ou d’une autre quelqu’un paie. Mais la vraie question est « qui paie ? ». En France, depuis très longtemps, l’usager des transports en commun ne paie directement de sa poche qu’une part minime du prix réel. Qui paie le reste ? En premier, les entreprises de plus de 9 salariés via le « versement mobilité » (un peu moins de 50 %), puis viennent les collectivités locales (34 à 40 %), et l’Etat (2 %). Le reste est payé par la billeterie et les abonnements. On voit donc que suivant la générosité des collectivités locales, l’usager ne paie que 10 à 17 % du coût réel.

Plutôt que faire des raisonnements abstraits, je vais parler d’un cas concret. Je vais prendre l’exemple de Dunkerque qui offre la gratuité de l’usage des transports en commun urbains depuis le 1er septembre 2018. On a maintenant suffisamment de recul pour juger du bilan du dispositif. En 2014, Patrice Vergriete, actuel ministre des transports et à l’époque maire de Dunkerque et président de la Communauté Urbaine (autorité organisatrice des transports urbains), a redirigé la part de versement transport jusque là consacrée à la diminution de la charge communautaire transport vers la prise en charge des 10 % du prix réel que payaient encore les usagers de DK Bus (transports urbains de la Communauté Urbaine). Cette opération a permis une transition vers une gratuité totale sans incidence sur le contribuable. D’autres économies se sont ajoutées, telle que la suppression de l’édition et du contrôle des titres de transports.

La conclusion est que, quand un passage à la gratuité est fait intelligemment et avec une amélioration notable du service, l’usager-contribuable le plébiscite. Peut-être anecdotique, mais apprécié dans une agglomération cernée par les industries, la diminution de circulation automobile induite par l’augmentation des déplacements en transports en commun a contribué à une amélioration perceptible de la qualité de l’atmosphère.

C'est une idée intéressante, mais ça pousse à un financement via des impôts par exemple.

Lausanne a choisi le rabais pour ceux ayant peu de moyen et la gratuité pour ceux dans la précarité. (Financement par la taxe électrique et par le remboursement du trop payé (34millions) des habitants lausannois)

Je fais partie du peu de moyen et j'ai donc un rabais de 90%. Je paye seulement 80.frs par an au lieu de 80.frs par mois. C'est déjà un énorme rabais.

C'est fait via la subvention de la ville.

Pour les touristes ou la taxe de séjours est payée. Ils ont la gratuité des transports pendant 15j.

Vaud a une initiative qui coûterait 3% du budget du canton. Soit 300-350 millions de francs. Je ne connais pas le résultat. Ils avaient jusqu'à fin 2023 pour la récolte des signatures. 8% du budget passe dans les transports. Selon eux, ça relancerait l'économie et aiderait à la transition énergétique.

On verra si l'initiative passe et quand elle sera mise en place.

BHNS :

Si la gratuité est accordée sélectivement à des personnes pauvres, vulnérable et/ou à des demandeurs d'emploi, je trouverais cela une formidable avancée. Quelques modalités sont à prévoir pour que cela fonctionne :

- une carte de transport spécifique avec une caution qui peut être retirée si la personne dégrade les transport. En effet, l'humain a malheureusement tendance à considérer ce qui est gratuit comme qq chose de peu de valeur.

- Une proportion limite pour les trains long distance pour éviter de déséqulibrer économiquement certaines lignes.

Une gratuité universelle me semble néfaste. En effet, tout action - même celle vertueuse de transporter des gens - consomme des ressources naturelles et du temps de travail. Le "signal prix" est un des moyens de modérer la consommation de ressource et le supprimer totalement me semble une erreur manifeste. De plus, considérer que le travail des chauffeurs, conducteurs, techniciens de maintenance, etc comme "gratuit" me semble moralement incorrect.

Je préfère un système où l'on contribue "à la mesure de ses moyens" comme dit la formule.

Pendant toute la préhistoire, la tribu assurait la survie de tous ses membres, en partageant équitablement la production entre tous, y compris vieux, infirmes, handicapées mentaux, etc. Mais lors de l'avènement des sociétés urbaines et de leur famille nucléaire, ces gens se sont retrouvés sans soutien de la part de la société. Différents systèmes leur ont permi de survivre: esclavage, servage, mendicité, vol, etc. Avec le temps, et le progrès des Droits de l'Humain, c'est le salariat qui s'est imposé.

Le principe du salariat semble issu du bon sens: chacun doit apporter sa contribution à la société, sous forme de travail, afin de pouvoir recevoir (payer) des ressources et des services. Toutefois cette idée a souvent été appliquée brutalement, voire détournée à des fins sadiques ou de ségrégation sociale. L'apogée de ce sadisme a été le pétainisme, mais il est encore bien vivant, par exemple avec des présidents qui veulent faire "des maisons moins bien isolées pour les pauvres".

Toutefois, diverses réflexions, depuis les utopistes du 19eme siècle jusqu'au Front Populaire et l'Economie Distributive, ont découvert que ce système n'est pas la manière optimale d'organiser l'économie ni de partager la production. Il s'en est suivi diverses propositions, qui ont eu chacune des fortunes diverses. Pas longtemps: les nazis et les pétainstes ont éliminé les leaders du Front Populaire, et on commence seulement à regagner le terrain perdu.

Les premières applications du principe de gratuité ont été l'école et la sécu. L'école libre, gratuite et obligatoire a permis de sortir d'une société de paysans incultes, vers une société où tout le monde a les connaissances de base, tandis que la sécu concrétise le droit à la santé.

Mais il s'agit là de droits fondamentaux. Le même principe peut-il s'appliquer à des commodités comme le transport, le logement, la nourriture? Diverses réflexions et propositions ont été faites, dont mon chapitre sur la Vraie Ecnomie.

Pourquoi les réflexions ont-elles particulièrement porté sur les transports en commun, plutôt que le logement, la nourriture, l'accès à Internet? En fait tous ces domaines demandent d'aider les plus démunis. Mais:

-Les transports ne sont pas que pour le loisir, mais aussi une nécessité pour le travail

-Les transports en voiture ont de nombreux coûts cachés, que l'on ne peut pas faire payer directement aux automobilmistes: entretien des chaussées, police, bruit, pollution, encombrement de l'espace public.

C'est la raison pour laquelle diverses réflexions ont été menées par les associations, les écolos, les mairies, pour inciter les usagers des transports à ne plus utiliser leurs voitures, mais les transports en commun. Et quelle meilleure incitation que la gratuité?

Bien sûr cela ne marche que si le bilan reste soutenable, même avec la gratuité. Beaucoup de gens prennent des positions péremptoires sur des problèmes, sans faire de bilan.

En ce qui concerne les transports en commun, la perte sur la vente de tickets est largement compensée par les économies, que ce soient les économies financière (entretien des chaussées, police, maladies dûes à la pollution) ou des économies en qualité de vie (pouvoir respirer, marcher et dormir librement en ville).

Pour cette raison, diverses mairies ont proposé de mettre les transports en commun gratuit. Je ne sais pas trop où on en est, combien l'ont fait, si ça a vraiment atteint les buts souhaités, ou si on est resté sur l'idée pétainiste masochiste de ne rien lâcher aux plus pauvres.

Il y a eu beaucoup d'éléments pertinents abordés dans les réponses. Mais il en manque aussi un: celui de la dette et des déficits. Si on prend l'exemple de la RATP, en 2022, la dette s'élève à 500 millions d'euros. Le déficit à 129 millions d'euros. Ce qui pose à nouveau le problème du financement.

Oui, je pense qu'il faut pouvoir une partie par l'usager. Mais qu'il faut également le diversifier. En particulier, une taxe sur les super profits, notamment des entreprises d'énergie fossile, qui ont une grande part de responsabilité dans le changement climatique. Et qui ont profité d'une situation où leurs bénéfices ont littéralement explosé, avec la hausse du prix de l'énergie. Les transports en commun étant une partie de la solution, notamment pour se passer des énergies fossiles (hors bus, même si les électriques se développent), ils devraient pouvoir contribuer pour payer davantage de transports en commun.

L'idée d'un pass transport moins cher, à l'image de ce qui s'est fait en Allemagne, est également intéressante.Et je pense qu'il faudrait aussi en partie le faire financer par des entreprises dont les revenus proviennent des énergies fossiles.

Enfin, et j'ai déjà pu l'évoquer, il y a également d'autres éléments qui ne sont pas à négliger, et qui ne sont pas liés au coût:

- La qualité du service: Une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne peuvent pas se passer de leur voiture, est qu'ils pensent que le service est dégradé, et soumis régulièrement à des pannes ou à des aléas, ne permettant pas une qualité de transports efficace. C'est d'ailleurs bien mesuré à Paris avec le taux de ponctualité.

- La sécurité: C'est un sujet dont on ne parle sans doute pas assez. Alors qu'il pèse énormément. Pensez que selon une étude, 87% des femmes ont déjà été victimes de harcèlements, d'agressions sexuelles ou de viols. Par ailleurs, 57% disent qu'elles évitent de prendre les transports aux heures de pointe (chiffres du gouvernement). Au-delà du cas des femmes, et de manière plus générale, il y a un sentiment d'insécurité, avec de nombreux vols dans les transports, qui n'est également pas à négliger. Ainsi, 21% des vols sans violence ont lieu dans les transports en commun.

Sources:

C'est une question où je n'arrive pas vraiment à trancher.

En France nous avons énormément de petites routes. C'est une cause et une conséquence du développement économique. Le commerce crée les voies de communication et les voies de communication favorisent le commerce.

La ville de Nîmes avait pris l'ascendant économique sur Montpellier quand elle a mis en place une solide structure ferroviaire, (par la suite, en accueillant les pieds noirs, Montpellier a repris le dessus).

L'idée est que si tout le monde peut se déplacer facilement alors c'est toute la société qui en profite.

Dès qu'il y a une demande, un service payant se met en place et normalement dès qu'il y a une concurrence, il y a une baisse des prix qui peut aller jusqu'à la gratuité. Il ne faut pas se leurrer, rien n'est gratuit, d'une manière ou d'une autre, il faut bien payer.

A une époque il y avait un péage à l'entrée des cités. En échange le visiteur profitait de la sécurité des lieux. Par la suite, poussé par un État centralisé, par la taille des villes et la concurrence entre elles pour attirer le chaland, l'accès a été gratuit. Le budget de la ville est alors construit avec les impôts locaux.

Si je suis propriétaire de bus, je dirais :

- la municipalité doit payer

- les commerçants doivent payer

- les usagers doivent payer.

Après tout chacun y trouve son compte (et puis cela sera plus facile pour réaliser des bénéfices).

- Si il n'y a que les usagers qui payent, il leur faudra une grande motivation pour utiliser les bus. Quelle est la motivation essentielle pour utiliser un transport en commun ? Ce n'est pas l'écologie, c'est la paresse. Ne pas effectuer les trajets avec les pieds.

- Si il n'y a que les commerces qui payent, financièrement ils ne pourront pas se battre à arme égale contre les magasins périphériques. Ils ont des loyers plus chers, des impôts plus élevés. Mais leur position est ambivalente. La gratuité peut augmenter le flux client mais la voiture augmente le panier moyen, un coffre de voiture c'est plus grand qu'un cabas et c'est moins lourd à porter.

En centre ville les parkings sont payants. Dans les centres commerciaux, pour inciter les clients à venir, les magasins sont tentés de financer partiellement ou totalement les temps passés en stationnement.

- Il reste la ville, elle peut payer ou participer au prix du billet. Dans cette situation les dépenses sont mutualisées. Que vous utilisez ou pas les transports en commun, vous payez votre quote-part.

Dans les villes qui ont tenté l'expérience, la fréquentation a fortement augmenté. Il y a même deux villes allemandes qui, du fait d'une trop grande fréquentation, ont abandonné la gratuité, Lübben et Templin. Peut-être qu'il y avait d'autres raisons : coût élevé de l'entretien, syndicat trop puissant... Je ne sais pas.

Un des arguments souvent utilisé pour prôner la gratuité des transports est l'écologie. Pas évident, ceux qui profitent de cette mesure sont surtout les piétons et les cyclistes. Cela à moins d'impact sur le comportement des conducteurs de voiture, ils rechignent à abandonner leurs véhicules.

Il y aurait un risque, souvent entendu, quand une ville gère une structure, elle fini par zapper les investissements et de figer la qualité au jour de l'inauguration. Il me semble que cela arrive aussi dans le privé.

Un autre argument entendu : la mobilité serait un droit universel comme la santé ou l'éducation. Oui, chacun devrait pouvoir se déplacer comme il le souhaite, sans être coincé par des contraintes financières, mais moi je trouve qu'actuellement cela ressemble plus à un devoir ou à une corvée.

Finalement je pense que la gratuité peut être utile économiquement à un moment donné pour booster l'activité.

Mais je ne suis pas sûr que cela doit être permanent et que cela se justifie dans toutes les situations.

Parallèlement il faut développer d'autres alternatives comme les pistes cyclables et les voies piétonnes.

Plus de questions sur des thèmes similaires :

- Écologie – Pour les protéger des pailles en plastique, Donald Trump va supprimer les tortues ?

- Que pensez-vous des propos d’Emmanuel Macron selon qui, les programmes des « deux extrêmes » risquent de mener « à la guerre civile » ?

- Et si le choix d’un réseau social était aussi un acte politique ? De TikTok au Petit Livre Rouge…

- Quelles sont les dérives du capitalisme d'aujourd'hui?

- Manuel de survie en cas de conflit armé ou de crise sur le sol français : qu’en pensez-vous ?

- Entre l’eau et l’électricité, comment balance votre cœur ?

- Assiste t-on à un recul de la démocratie en France ?

- L'idée de rationner Internet avancée par Mme Najat Vallaud-Belkacem est-elle quelque chose qui permette une réelle maîtrise de l'empreinte carbone du numérique où est-ce marginal ?

- La déclaration de Biden ?

- Les maires en France, ont-ils trop ou trop peu de pouvoir ?