Connaissez-vous des entreprises avec une bonne image, mais qui ont des scandales ou des affaires judiciaires ?

Que pensez-vous des groupes de niveau à l'école ?

Des groupes de niveau vont être mis en place en 6ième et 5ième (Enfants de 11 et 12 ans) en français et en mathématique(1). A cet âge en France tous les enfants suivent le même cursus, il n'y a pas encore d'orientation dans des filières différentes.

La classe demeure l’organisation de référence pour les élèves et les professeurs dans l’ensemble des disciplines autres que le français et les mathématiques, soit les deux tiers du temps scolaire de l’élève.

Afin de permettre aux équipes éducatives de faire davantage progresser tous les élèves, les enseignements de mathématiques et de français sont organisés en groupes, communs à plusieurs classes, sur la totalité de l’horaire hebdomadaire. Pour l’ensemble des groupes, les programmes et les attendus de fin d’année sont identiques.

Les groupes qui comportent un nombre important d’élèves en difficulté sont en effectifs réduits, le nombre d’une quinzaine d’élèves pou...Continuer à lire

Le retour des hirondelles et des martinets noirs, édition 2025

Il y a exactement un an aujourd'hui, je vous demandais si les hirondelles et les martinets noirs étaient de retour par chez vous : https://vortext.eu/Page-de-reponses/207/les-hirondelles-et-martinets-sont-ils-de-retour-par-chez-vous

Hier, j'ai pu voir les premiers martinets noirs de retour dans mon quartier, et je suis en train de les entendre actuellement. J'irai à Werder en fin de semaine, où je verrai certainement des hirondelles.

Pour célébrer cela, je vous repose donc exactement la même question cette année : les hirondelles et martinets sont-ils de retour par chez vous ? 😄

La solution des stations relais applicable à l'automobile ?

Une solution a été mise en place pour permettre le transport des marchandises par camion électrique sur une distance de 900 km.

Le fonctionnement est simple : un camion électrique arrive en station, détache sa remorque, et un second véhicule, prêt à repartir, prend aussitôt le relais. Pendant que le premier recharge ses batteries, il récupère une autre remorque pour un trajet retour. « L’utilisation de camions électriques sur des segments autoroutiers d’environ 300 km permet de contourner les contraintes opérationnelles d’autonomie », expliquent les trois partenaires(1).

Est-ce que cela ne pourrait pas être appliqué d'une manière ou d'une autre aux voitures ?

Il y a au moins trois pistes possibles.

- Changer de voiture

- Dissocier le moteur et l'habitacle, et accoupler l'habitacle avec un nouveau moteur

- Changer uniquement la batterie.

Que pensez-vous de tout cela ?

Continuer à lire

La sécurité au travail

Je viens de découvrir cet article : https://www.humanite.fr/en-debat/regard-de-cartographe/la-carte-interactive-qui-recense-les-morts-au-travail-en-europe

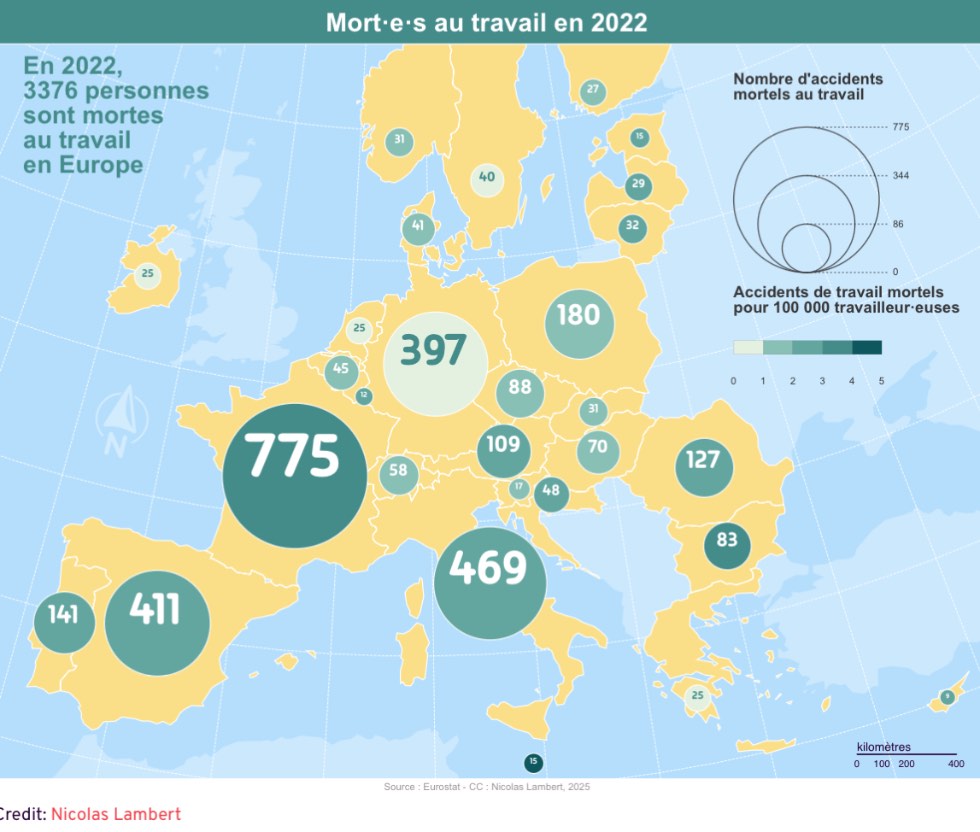

Voici la carte la plus récente (2022) de cet article :

On peut constater que le nombre de morts en France (775) est nettement plus élevé qu’en Espagne (411), en Italie (469), en Allemagne (397) ou en Pologne (180), alors que ces pays sont pourtant en tête du classement et présentent une démographie relativement comparable à celle de la France.

Selon vous, qu’est-ce qui explique un tel écart, et comment pourrait-on l’éviter à l’avenir ?

Quelles pourraient être les conséquences de The Big One (tremblement de terre sur la faille de San Andreas)?

Réponse à la question : Est-ce que notre société perd l'usage de l'écriture, et peut-être de la lecture ?

Rien n'est perdu ! Nous ajoutons des possibilités technologiques qui ne se substituent jamais entièrement aux anciennes technologies. Il est possible d'écrire dans le sable dans la démocratie athénienne et il est possible d'écrire dans le sable sur Facebook et de conserver ses écrits manuscrits ou sous forme de fichiers informatiques.

A chacun de nous de bien identifier son processus d'écriture !

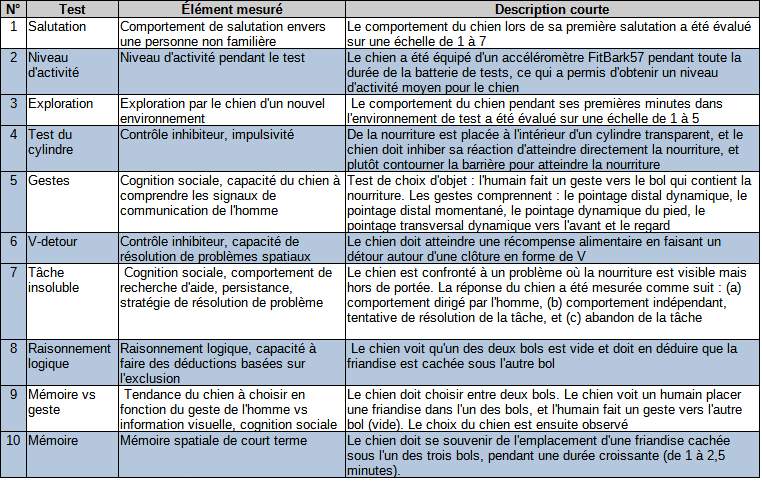

Que pensez-vous de ce test de QI pour chiens ?

J'ai découvert en lisant un article de Science Post (1) qu'il existait un test de QI supposé adapté aux chiens. Il est décrit dans l'article en anglais en lien (2) , mais voici une traduction (avec deepl.com) suivant deux formats.

- Une image

- Un tableau en annexe, que je ne sais pas mettre en forme correctement, pour les non-voyants et ceux qui trouveraient cela plus pratique.

Que pensez-vous du test ?

Auriez-vous des idées pour le QI des chats ?

(1)

Continuer à lire

Un jeu et une question sur l'or ?

Un jeu et une question sur l'or ?

Question : qu'évoque pour vous ce métal précieux ?

Jeu : essayez de ne pas utiliser les lettres "o" et "r" dans la réponse !

![Petit tas de bijoux en or ref europiecedor[.]fr](https://files.vortext.eu/file/vortext-images/556964igmdznsm9wndqn.jpg)

Au fait qu'est-ce que la langue anglaise ?

Voir la question en entier

« Il y a une difficulté qui est de savoir ce qu'est la langue anglaise ? »

Ni plus ni moins que pour les autres langues.

De manière générale, il est assez difficile de répondre précisément à une question du type "qu'est-ce que la langue X ?", en tout cas, lorsque qu'elle est à comprendre au sens de "quelle est la définition de la langue X ?".

Ce type de question est bien adapté aux entités qui peuvent se définir en termes de conditions nécessaires et suffisantes (CNS). Par exemple, à la question "qu'est-ce qu'un carré ?", on peut répondre "une figure géométrique ayant quatre côtés de longueurs égales et quatre angles droits". Mais en réalité, parmi les concepts que l'on manipule au quotidien, beaucoup ne sont pas de ce type, à des degrés divers. Et ce n'est très clairement pas le cas des entités que l'on appelle "langue X" ou "langue Y".

Personne n'a jamais vu ou eu affaire de quelque manière que ce soit à la langue française ou à la langue anglaise, en tant qu'entités globales. Ce à quoi nous somme confrontés, ce sont des productions langagières (orales ou écrites), dont on peut être amené à dire qu'elles relèvent des catégories abstraites langue française ou langue anglaise. Ainsi, les langues individuelles sont des abstractions qui nous permettent avant tout de tenir des discours métalinguistiques [1] et épilinguistiques [2], à différentes fins (scientifiques, politiques, didactiques, pragmatiques ...).

D'une part, ces catégories abstraites ne sont pas fondées de la même manière selon les motivations qui nous poussent à en faire usage, et d'autre part, elles ne sont jamais basées sur des critères de type CNS, comme je le soulignais plus haut, car la nature de ces catégories ne s'y prête pas.

En effet, comment définir la langue française (ou toute autre, bien entendu) en de tels termes ? Il faudrait disposer de critères permettant de dire si une production langagière quelconque, effective ou potentielle, est ou n'est pas du français, pour ensuite définir la langue française comme l'ensemble de toutes les productions possibles répondant positivement à ces critères.

En d'autres termes, il faudrait un lexique fixe, défini comme étant le lexique du français, ainsi qu'une collection fixe de règles de combinaison des éléments de ce lexique, définie comme étant la grammaire du français. Ceci assure que tous les énoncés produits à partir de ce lexique et des combinaisons autorisées soient automatiquement du français, tandis que tous les autres n'en sont pas.

Certes, la tâche est ardue en pratique, mais en théorie, c'est tout à fait possible. Il suffit, en gros, de sélectionner un dictionnaire et une grammaire (compatibles entre-eux). À partir de là, on peut juger si un énoncé appartient ou non à la langue selon ces critères. Le problème est ailleurs : à quelle réalité correspond la langue ainsi définie ? Le résultat est bien sûr totalement dépendant du choix du lexique et de la grammaire, choix qui suppose que l'on ait une idée préalable de ce qui est ou non du français... Donc on tourne en rond.

Par ailleurs, quel que soit le choix effectué, il est impossible que la langue résultante (l'ensemble des énoncés que l'on peut générer à partir de ce choix) rende compte des tous les énoncés (et seulement de ceux-ci) produits par les personnes disant parler français et étant reconnues comme parlant français (ce que je vais prendre comme définition de francophone). Un tel choix devrait en effet inclure dans son lexique et sa grammaire la totalité des éléments figurant dans les énoncés produits par les francophones. Par exemple, si je dis quelque chose comme "tu veux du shōyu ?", shōyu étant le terme japonais pour sauce soja, il faut inclure shōyu dans le lexique du français. Dans le cas contraire, un tel énoncé serait exclu du français, ce qui n'a pas de sens : il s'agit manifestement de français, étant donné que shōyu y est employé comme un nom français (avec un genre masculin et l'article partitif), et plus important, qu'il s'agit d'une phrase très naturelle pour des francophones établis au Japon au sein d'une conversation qu'ils considèrent comme étant en français.

Si ce choix maximaliste de lexique-grammaire (à supposer que l'on vienne à bout de cette tâche pour le moins fastidieuse) permettrait certes de rendre compte de tous les énoncés produits par les francophones, il génèrerait aussi une quantité colossale d'énoncés produits par aucun d'entre eux, donc une langue qui n'existe pas. Par exemple : "Tu sais-tu me passer le yusho ?" (pour dire "Tu peux me passer la sauce soja ? "), avec le belgicisme savoir pour pouvoir, la particule interrogative tu typique du français québécois, et le mot shōyu de mon exemple précèdent sous forme verlanisée.

Le problème de fond est que le lexique et sa combinatoire sont propres à chaque individu, même si partagés partiellement et à divers degrés avec d'autres. En gros, chaque individu à sa langue, on appelle ça l'idiolecte. Et on ne peut pas simplement agréger les éléments de ces idiolectes et espérer en obtenir un tout cohérent (un lexique-grammaire global), qui serait définitoire la langue de laquelle ils relèvent. À la limite, on pourrait considérer que cette langue serait l'union disjointe, au sens ensembliste, de tous ces idiolectes (lexique-grammaire du locuteur 1 + lexique-grammaire du locuteur 2 + lexique-grammaire du locuteur 3 etc.) Mais cette définition n'est pas du tout opérationnelle.

Évidemment, personne ne pense une langue en ces termes. J'entends par là, ce que les locuteurs ont en tête quand ils disent "le français", "l'anglais", l'arabe", "le chinois" ... Les gens considèrent parler la même langue (ou que d'autres parlent entre-eux la même langue), lorsque leurs idiolectes sont très proches : ils comprennent et se font comprendre, et par ailleurs, ce que dit l'autre, ils l'auraient dit dans des termes au moins très semblables.

Alors effectivement, tout ceci repose sur une intuition et est un peu flou (où se situe la limite entre très proche, proche, similaire, semblable ou au contraire différent), mais c'est la nature de l'entité "langue X" qui veut cela. Ce n'est concrètement la langue de personne tout en étant abstraitement ce qu'il y a de commun à tous, ce commun n'ayant pas de contours bien définis. Cet aspect flou se retrouve à toutes les échelles : on peut subdiviser une langue en variantes locales, générationnelles, sociales etc. Chaque fois, le sous-ensemble retenu sera lui aussi une abstraction aux contours vagues.

Ces remarques valent pour toutes les langues, anglais compris. On ne peut pas en donner de définition en termes de CNS mais on peut les circonscrire de manière floue mais suffisante en pratique en se basant sur le ressenti des locuteurs.

Ainsi, on peut dire que l'anglais est la langue employée par ceux qui se considèrent comme parlant cette langue et se reconnaissant largement entre eux comme parlant cette langue. Sur ce fondement, il n'y a aucun doute sur le fait que l'anglais, aux côtés d'autres langues, est parlé aux États-Unis.

[1] Relatif au métalangage ; se dit d’un discours dont le langage est l’objet. (https://fr.wiktionary.org/wiki/métalinguistique)

[2] Relatif aux pratiques langagières et aux discours sur les pratiques langagières.