Connaissez-vous des entreprises avec une bonne image, mais qui ont des scandales ou des affaires judiciaires ?

Que pensez-vous des groupes de niveau à l'école ?

Des groupes de niveau vont être mis en place en 6ième et 5ième (Enfants de 11 et 12 ans) en français et en mathématique(1). A cet âge en France tous les enfants suivent le même cursus, il n'y a pas encore d'orientation dans des filières différentes.

La classe demeure l’organisation de référence pour les élèves et les professeurs dans l’ensemble des disciplines autres que le français et les mathématiques, soit les deux tiers du temps scolaire de l’élève.

Afin de permettre aux équipes éducatives de faire davantage progresser tous les élèves, les enseignements de mathématiques et de français sont organisés en groupes, communs à plusieurs classes, sur la totalité de l’horaire hebdomadaire. Pour l’ensemble des groupes, les programmes et les attendus de fin d’année sont identiques.

Les groupes qui comportent un nombre important d’élèves en difficulté sont en effectifs réduits, le nombre d’une quinzaine d’élèves pou...Continuer à lire

Le retour des hirondelles et des martinets noirs, édition 2025

Il y a exactement un an aujourd'hui, je vous demandais si les hirondelles et les martinets noirs étaient de retour par chez vous : https://vortext.eu/Page-de-reponses/207/les-hirondelles-et-martinets-sont-ils-de-retour-par-chez-vous

Hier, j'ai pu voir les premiers martinets noirs de retour dans mon quartier, et je suis en train de les entendre actuellement. J'irai à Werder en fin de semaine, où je verrai certainement des hirondelles.

Pour célébrer cela, je vous repose donc exactement la même question cette année : les hirondelles et martinets sont-ils de retour par chez vous ? 😄

La solution des stations relais applicable à l'automobile ?

Une solution a été mise en place pour permettre le transport des marchandises par camion électrique sur une distance de 900 km.

Le fonctionnement est simple : un camion électrique arrive en station, détache sa remorque, et un second véhicule, prêt à repartir, prend aussitôt le relais. Pendant que le premier recharge ses batteries, il récupère une autre remorque pour un trajet retour. « L’utilisation de camions électriques sur des segments autoroutiers d’environ 300 km permet de contourner les contraintes opérationnelles d’autonomie », expliquent les trois partenaires(1).

Est-ce que cela ne pourrait pas être appliqué d'une manière ou d'une autre aux voitures ?

Il y a au moins trois pistes possibles.

- Changer de voiture

- Dissocier le moteur et l'habitacle, et accoupler l'habitacle avec un nouveau moteur

- Changer uniquement la batterie.

Que pensez-vous de tout cela ?

Continuer à lire

La sécurité au travail

Je viens de découvrir cet article : https://www.humanite.fr/en-debat/regard-de-cartographe/la-carte-interactive-qui-recense-les-morts-au-travail-en-europe

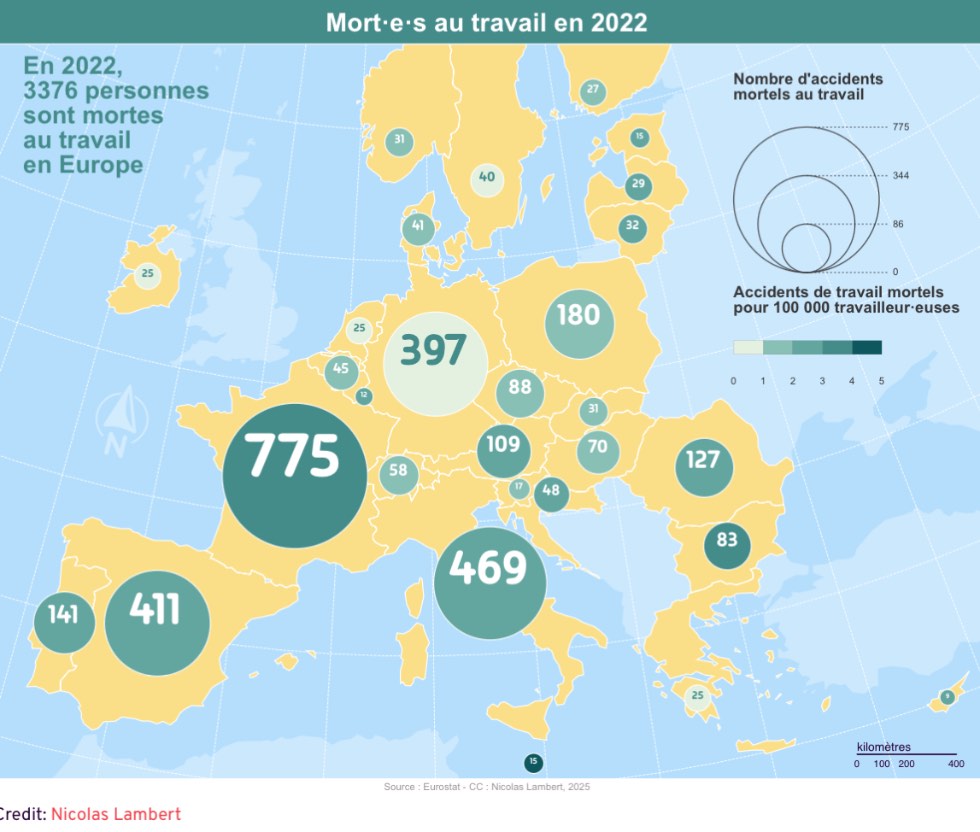

Voici la carte la plus récente (2022) de cet article :

On peut constater que le nombre de morts en France (775) est nettement plus élevé qu’en Espagne (411), en Italie (469), en Allemagne (397) ou en Pologne (180), alors que ces pays sont pourtant en tête du classement et présentent une démographie relativement comparable à celle de la France.

Selon vous, qu’est-ce qui explique un tel écart, et comment pourrait-on l’éviter à l’avenir ?

Quelles pourraient être les conséquences de The Big One (tremblement de terre sur la faille de San Andreas)?

Réponse à la question : Est-ce que notre société perd l'usage de l'écriture, et peut-être de la lecture ?

Rien n'est perdu ! Nous ajoutons des possibilités technologiques qui ne se substituent jamais entièrement aux anciennes technologies. Il est possible d'écrire dans le sable dans la démocratie athénienne et il est possible d'écrire dans le sable sur Facebook et de conserver ses écrits manuscrits ou sous forme de fichiers informatiques.

A chacun de nous de bien identifier son processus d'écriture !

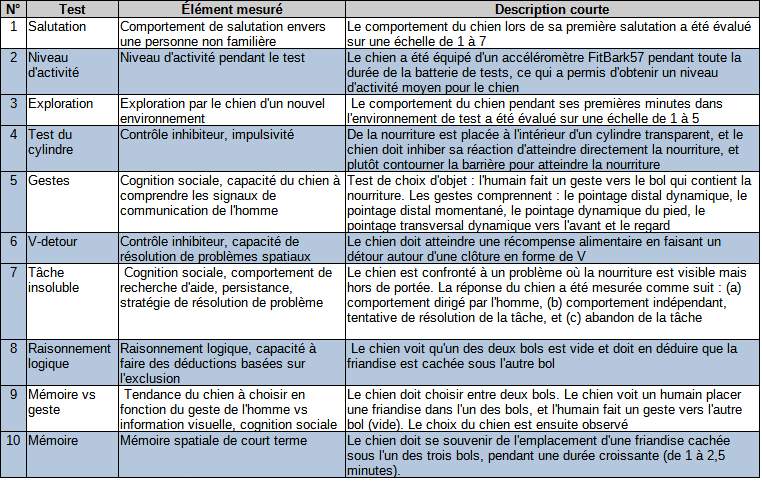

Que pensez-vous de ce test de QI pour chiens ?

J'ai découvert en lisant un article de Science Post (1) qu'il existait un test de QI supposé adapté aux chiens. Il est décrit dans l'article en anglais en lien (2) , mais voici une traduction (avec deepl.com) suivant deux formats.

- Une image

- Un tableau en annexe, que je ne sais pas mettre en forme correctement, pour les non-voyants et ceux qui trouveraient cela plus pratique.

Que pensez-vous du test ?

Auriez-vous des idées pour le QI des chats ?

(1)

Continuer à lire

Un jeu et une question sur l'or ?

Un jeu et une question sur l'or ?

Question : qu'évoque pour vous ce métal précieux ?

Jeu : essayez de ne pas utiliser les lettres "o" et "r" dans la réponse !

![Petit tas de bijoux en or ref europiecedor[.]fr](https://files.vortext.eu/file/vortext-images/556964igmdznsm9wndqn.jpg)

Quelles seraient quelques propositions pour améliorer la prison ?

Voir la question en entier

La réduction de la délinquance passe par la prévention de la récidive et c'est cette dernière qui est très mal comprise par le public, par les policiers, par les hommes politiques de droite.

Pour réduire la délinquance, il faut donc réduire le risque de récidive.

L'éloignement n'est pas une idée idiote. Quand le service national existait, les gens qui vivaient dans un milieu criminogène étaient soudain confrontés à des personnes non criminogènes. Et l'environnement joue un grand rôle dans le passage à l'acte.

Mais il est bon de faire un petit rappel/disgression sur la prévention de la récidive.

Il est ici nécessaire de savoir ce que l'on entend par une réduction des risques. On a souvent tendance à penser que cette réduction doit ramener un risque zéro, que l'idée est que l'individu ne recommence jamais.

Or le processus de désistance (sortie de la délinquance) est beaucoup plus complexe.

Ce n'est pas aussi simple qu’"il a été pris, il va s'arrêter", et les policiers devraient être formés sur ce sujet, ce qui éviterait qu'ils deviennent aigris en arrêtant toujours les mêmes. La population devrait elle aussi être informée là-dessus. C'est ce que je mentionnais au départ : les personnes qui connaissent ce problème savent que certaines choses fonctionnent, car il y a des études qui le montrent, et savent que d'autres choses ne fonctionnent pas, toujours en raison d'études. Sauf que les choses qui fonctionnent ne sont pas rentables politiquement parlant, alors que les choses qui ne fonctionnent pas le sont.

Réduire la récidive, c'est comme arrêter le tabac. Cela ne se fait pas sans difficulté. Il y a des rechutes, des passages à risques, des moments de difficulté.

Imaginons un programme de réhabilitation qui a un taux de réitération de 60 % ; on penserait que c'est inefficace. Mais si, sans ce programme, ce taux était de 93 % ? Eh bien, on serait en face d'un programme qui fonctionne.

On travaille ici avec de l'humain, pas une machine, et l'humain est imprévisible. Donc il faut s’ôter de la tête l'idée de trouver une recette miracle qui empêcherait quelqu'un de refaire des conneries. Un réduction de 30% des risques, c'est l'équivalent de la réduction du risque d'infarctus après un pontage.

Déjà une précision : le dispositif qui fonctionne le moins en terme de prévention de la récidive, c'est la détention, c'est la prison. Attention, je ne dis pas qu'elle doit être supprimée : elle est nécessaire pour ôter de la société certains individus dangereux.

Je vais faire ici une rapide digression historique et criminologique.

Cela permettra d'expliquer les diverses recherches et études sur le sujet. Vous verrez qu'on est pas au "doigt mouillé", comme les discours de Ciotti ou Bardella, mais en face de vrais études, sérieuses, vérifiées, reproduites, etc.

En 1966, l'État de New York a souhaité réformer son système carcéral. Dans cette optique, et de manière plus intelligente que les éructations d'un Ciotti ou Zemmour, ils ont commandé une étude pour savoir comment réduire la récidive.

Jusque là, tout va bien.

Un chercheur, Martinson, s'est donc penché sur les programmes de réhabilitation, et de punition, du système carcéral américain. Il a étudié les publications qui ont été faites, etc.

Conclusion : "Nothing Works". Les recherches de Martinson ont montré qu'aucun des programmes alors mis en place n'avait d'effet réellement positif. (Martinson, R. (1972). "Paradox of Prison Reform," The New Republic, 166, April 1, 6, 15 and 29, 1972.)

Fin de l'histoire ? Oui et non. Car Martinson concluait : "On the whole, the prisons have played out their allotted role. They cannot be reformed and must be gradually torn down."

"En conclusion, les prisons sont arrivées aux limites de leur rôle. Elles ne peuvent pas être réformées, et doivent être graduellement démantelées."

Martinson n'avait étudié que les programmes mis en place en détention, et non les programmes faits à l'extérieur. C'était premier biais.

C'était la conclusion de Martinson.

Donc, qu'on fait les politiciens américains ? Ils se sont arrêté au "Nothing Works", et n'ont pas lu le reste. Ils se sont emparés de l'étude, ont durci les lois, ont supprimé les programmes de réinsertion, etc., et ce, pendant des décennies.

On a même vu un candidat aux élections présidentielles française, individu corrompu et à la femme payée et dilettante, évoquer cette étude, et "oublier" les 45 ans d'études postérieures. C'est un peu comme si un physicien proposait quelque chose aujourd'hui en se basant sur les connaissances de 1980.

Le taux de récidive aux USA pour les délits est donc de 60% dans les cinq ans, alors qu'il n'est "que" de 45% en France (et 20% en Norvège). La politique répressive par la prison est donc une énorme connerie, et ceux qui la prônent sont donc pro-délinquance. Désolé d'être brutal, mais c'est un fait.

Mais dés sa parution, l'étude de Martinson est critiquée, à raison : les programmes qu'il a évalués étaient souvent sous-financés, ou animés par des personnes sans expérience, sans formation. Par exemple, un des programmes impliquait uniquement cinq rencontres par an avec un éducateur. Autant dire qu'avec ou sans, les résultats étaient les même.

Martinson lui-même, dans un article paru un an avant son suicide, est revenu sur son étude, en la critiquant, en disant qu'elle avait été mal fichue, et en décrivant nombre de programmes de réhabilitation qui fonctionnaient. (Martinson, Robert. "New Findings, New Views: A Note of Caution Regarding Sentencing Reform," Hofstra Law Review, 7:242-258.)

En 1979, une autre étude montre que le taux de récidive augmente avec les incarcérations ou l’institutionnalisation.

En gros, si vous allez en prison, vous avez plus de risque de récidive que si vous n'y allez pas. Cette même étude a montré que ce n'étaient pas les programmes qui échouaient ou non, mais les conditions dans lesquelles ils étaient mis en œuvre. (Murray, C.A., and Cox, L.A. (1979). Beyond Probation: Juvenile Corrections and the Chronic Delinquent, Sage, Beverly Hills, California.)

D'autres études postérieures ont montré que sans les rendre pire, cela n'améliorait rien en terme de prévention de la récidive. Aujourd'hui, il est certain par les recherches que la prison, pour les petites peines (j'insiste sur ce point : le premier qui m'attaque en parlant de viol ou de meurtre ferait bien d'apprendre à lire… et a utiliser son cerveau.)

Mais je continue de penser qu'elle est nécessaire.

Pourquoi donc est elle nécessaire ? Et bien parce que dans certains cas, il sera plus profitable à la société d'éloigner un trouble fête pendant quelques mois ou années, ou bien pour punir des faits impardonnables. Un criminel ne sera pas rendu pire par la prison, un délinquant aura plus de risque de l'être.

Car mon propos, et c'est assez évident quand on le lit, porte avant tout sur les délinquants, et non sur les criminels, dont la récidive est quasi nulle (4%) et dont la problématique est différente. Les objections ne prenant comme exemple que des criminels sont donc hors de propos. Je sais, je me répète, mais les pro-répressions ne sont pas connus pour leur sens de la comprenette.

Revenons à mon cours d'histoire de l'étude de la récidive.

Dans les années 80, d'autres chercheurs vont alors faire ce que tout bon prof de fac applique : faire bosser leurs étudiants.

Et ces étudiants vont contacter tous les centres de détention aux USA et leur demander si ils ont des programmes de réinsertion/réhabilitation, et lesquels. Ils vont ensuite demander les noms des personnes passées par ces programmes, et étudier les éventuelles nouvelles condamnations de ces personnes, donc la récidive.

Car l'étude de Martinson ne portait que sur les travaux publiés. Pas sur ce qui est fait au quotidien dans les prisons, et qui n'est pas étudié. De plus, les lieux de détention n'évaluaient pas leurs actions. Et c'est un tort : proposer des mesures sans étudier leur effet dans les cinq ou dix ans, aucun intérêt en matière d'efficacité. C'est une chose que devraient avoir en tête nos politiques, si ils pensaient au Bien Commun, et non à leur réélection.

Conclusion : certaines choses fonctionnent… Mais pas toutes.

Lesquelles ? Et bien là encore on affine. Un programme ne marche pas pour tout le monde. C'est un peu comme si vous allez chez le médecin et qu'il vous donne toujours du paracétamol, que vous ayez un bras coupé ou une grippe. Je doute de l'influence du paracétamol sur votre bras arraché par la tronçonneuse de Jason.

Et bien les programmes de réinsertion c'est pareil. On a donc étudié non pas les programmes en eux même, mais ce qu'ils ont en commun. Pourquoi certains programmes fonctionnent mieux que d'autres ? Quels sont leurs caractéristiques communes ?

Et la conclusion était que les programmes qui fonctionnaient le mieux répondait à un modèle dit "RBR" : Risques, Besoins, Réceptivité.(PDF) Les principes d’une prévention de la récidive efficace : le modèle Risque-Besoins-Réceptivité (researchgate.net)

Un programme basé sur ce modèle réduira la récidive. Un programme qui ne prend pas en compte ce modèle ne la réduira pas ou peu (voir l'augmentera).

Là encore, spoiler : la prison ne prend pas - en France - du tout, mais pas du tout, ce modèle en compte.

Ce modèle a été étudié, principalement au Canada, et a montré son efficacité aussi bien contre la récidive générale, que contre la récidive violente, sexuelle, et même en cas de problème mentaux.

Cette conclusion repose sur plusieurs centaines d'études. Ce n'est donc pas une opinion, ou un avis de ma part.

Mon point de vue repose sur des faits étudiés, critiqués, disséqués… Sauf par les politiques ou leurs électeurs.

Éructer en voulant mettre tout le monde en taule, en voulant un retour de la discipline ne sert donc qu'à rameuter les électeurs obtus, et pas à régler une problématique délinquante.

J'explique rapidement le modèle RBR

Le principe du Risque

Ce principe repose sur une évaluation du risque de récidive de la personne, afin d'adapter l'intensité de la prise en charge. Une personne classée comme à faible risque de récidive aura moins besoin d'une prise en charge lourde qu'une personne classée comme à fort risque de récidive.

Cette évaluation est encore très peu développée en France, mais elle se répand. L'évaluation est structurée, et repose sur des critères précis qui permettent d'évaluer le risque.

C'est important car une mauvaise adéquation entre risque et intensité de la prise en charge peut augmenter le risque dans certain cas : il faut une intervention intensives avec les personnes à fort risque, et minimale lorsque le risque est bas. C'est ce qui est le plus efficace.

Les risques sont basés sur des critères objectifs : passé délinquant, éducation et emploi, relations familiales, loisirs, fréquentations, consommation de stupéfiants (au sens large : l'alcool est un stupéfiant légal), positionnement criminel (cad la compréhension des conventions, le rapport à l'infraction), le comportement antisocial.

En évaluant ces critères, on peut dégager le risque de récidive, et donc les personnes sur lesquelles l'intervention doit être la plus grande.

Le principe du Besoin

Les facteurs de risques sont de deux types : statiques et dynamiques. Les risques statiques sont ceux qui ne changeront pas, quoi que l'on fasse.

Le principe du besoin signifie que la prise en charge doit porter sur les facteurs de risque dynamiques. Certains sont dit "stables", ce qui signifie qu'ils ne peuvent changer qu'après des mois, voir des années (les addictions, les attitudes antisociales) ; d'autres sont dit "aigus" et ce sont ceux qui précipitent le passage à l'acte (consommation d'alcool, par exemple).

On doit donc étudier les besoins de la personne afin d'axer l'intervention sur ces besoins. Deux personnes ayant commis les mêmes délits n'auront peut être pas les mêmes besoins d'interventions.

Le principe de réceptivité

Ici, on essaye d'évaluer la manière dont la personne sera la plus réceptive à l'intervention. Là où les autres principes sont assez généraux, ici on applique à la personne, après avoir évolué ses risques et ses besoins.

Comment faire en sorte que la personne soit réceptive aux interventions ? Parfois cela passera par un travail en commun (du genre groupe de parole), parfois en individuel ; parfois cela passera par des

RÉSULTAT

Une méta analyse de 225 études portant en milieu judiciaire démontre que cette approche est la seule à réduire de manière significative le risque de récidive

En voici les conclusions :

- les interventions qui ne prennent en compte que le principe du risque réduisent le risque de récidive de 10%. Dans ce cadre, on est dans le cadre d'un suivi renforcé pour les personnes à risque, sans prise en compte de leur besoin ou de leur réceptivité.

- Les interventions qui ne prennent en compte que les besoins, sans prendre en compte le risque de récidive, font baisser la récidive de l'ordre de 19%. Cependant, si on essaye d'agir sur les besoins non criminogènes, la récidive augmente.

- Les interventions qui ne prennent en compte que la réceptivité générale font baisser la récidive de l'ordre de 23%.

Et qu'est ce qui se passe quand on respecte les RBR, totalement ou en partie ? Et bien en prison, la réduction de la récidive est de 17% ; En milieu ouvert, la réduction est de 35%. Ceci parce que les possibilités d'aide sont plus grande (Popaul Emploi, Assistante sociale, etc), et qu'on peut intervenir sur la vie quotidienne des personnes condamnées.

Ces réductions paraissent faibles, mais dites vous que d'autres choses augmentent les risques. La prison, sans intervention sociale, augmente les risques. Durcir les peines aussi (il n'y a aucun effet dissuasif aux peines, en raison souvent de l'immaturité des délinquants).

Une réduction de 35% des risques, ça parait peu, mais c'est le même ordre que certaines interventions médicales courantes qui réduisent les risques d'accident cardiaque (pontage coronarien).

Et réduire la récidive à zéro, c'est impossible, quoi que vous fassiez, à moins de mettre une balle dans la tête de tout le monde, mais il ne va plus rester grand monde.

Donc, l'éloignement peut être une bonne chose, mais cela doit répondre à un réel besoin de la personne : l'environnement doit, dans sa situation, être facteur de risque de récidive pour que cet éloignement soit utile, et l'individu doit le comprendre, y être réceptif.

Voila, j'espère que j'aurai donné des pistes de réflexions à certaines personnes quant aux politiques pénales.

Reste que même si la prison est contre productive, elle reste le meilleur moyen d'éloigner des individus réellement dangereux pour les personnes et/ou la société. Ce qui est dommage, c'est qu'on incarcère plus facilement un voleur de pomme qu'un col blanc, alors que l'un est beaucoup plus dangereux pour la société que l'autre.